Ansatz

Vorweg noch ein paar wichtige Informationen

Die Hefe

Die wichtigste Zutat ist Hefe. Im Prinzip würde man auch mit Bäckerhefe Wein Herstellen können, nur besteht dann die Gefahr, daß man sie beim fertigen Wein durchschmeckt. Besser ist deshalb eine spezielle für die Weinherstellung gezüchtete Hefe, die weitgehend geschmacksneutral ist und deshalb auch Reinzuchthefe genannt wird. Man bekommt sie in manchen Drogerien oder Apotheken, auf jeden Fall aber bei den Weinprofis in Hamburg.

Die Reinzuchthefe wird üblicherweise in Flüssigehrform in kleinen Kunststoffflaschen

geliefert, es gibt sie aber auch in Pulverform.

Es gibt unterschiedliche Sorten an Reinzuchthefen, sie bestimmen den Geschmack und

Alkoholgehalt je nach Zuckerung.

Die Hefen können je nach Sorte bis zu bestimmten Alkoholgehalten arbeiten, darüber

hinaus passiert dann nichts mehr.

Naturgemäß ist ein Wein über 18 Vol.% ist nicht zu erreichen. Meine Weine haben in der

Regel um die 14 Vol.%.

Man muß sich vor Begin Gedanken darüber machen was für einen Wein man überhaupt haben

möchte, das Ergebnis dieser Überlegung bestimmt zum großen Teil das Weinrezept.

Allerdings ist die Meinung so mancher Leut´, daß die Hefesorte ausschlaggebend für den

Geschmack der Obstweine ist, meiner Meinung nach überzogen.

Denn jeder angesetzte Obstwein ist anders als der vom Jahr zu vor, auch wenn man sich noch

so sehr an das Rezept hält, so ist die Qualität der Früchte unterschiedlich, die

Umgebung ist evtl. anders, die Temperatur und zu guter Letzt die steigende Erfahrung des

Winzers verändern den Wein in Geschmack und Qualität.

Daher ist es von großem Vorteil genau Buch über die Weinerzeugung zu führen. Pracktisch

ein Weinprotokoll zu jedem angesetzten Wein.

Die Reinzuchthäfen kann man in drei Gruppen unterteilen:

| trockene Weine: | z.B. | Zeltinger , Piesporter, Bernkastler |

| liebliche Weine: | z.B. | Steinberg, Bordeaux, Burgund |

| süße Weine: | z.B. | Sherry, Tokayer, Haut Sauternes, Portwein, Samos, Malaga |

Die trockenen Weine sind schneller fertig und trinkbar als die süßen, können aber nicht so lange gelagert werden, d.h. sind schlechter zu konservieren, da sie weniger Alkohol beinhalten. Es kommt bei trockenen Weinen bei langer Lagerung vor, daß Essigbakterien und oder Schimmel sie befallen.

Hefenährsalz

Es wird in Pulver- oder Tablettenform angeboten. Es handelt sich hierbei um zwei Bestandteile:

Jeder beiden Bestandteile hat einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Fügt man kein Häfenährsalz hinzu, kommt es zur frühzeitigen Unterbrechung der Gärung, so daß nur ein geringer Alkoholgehalt gebildet wird. Dann besteht die Gefahr, daß sich Kahmhefen bilden (Eine wilde Hefe). Überdosierung sollte man auch vermeiden, da der Wein dann später Salzig schmecken kann. Dieses Ergebnis ist dann nicht mehr zu beheben. Gesundheitsschädlich ist es aber nicht. Häfenährsalz ist nahezu unbegrenzt haltbar. Da es Feuchtigkeit anzieht muß es trocken gelagert werden.

Mostmilchsäure

Bei Milchsäure handelt es sich um eine wasserklare bis leicht

gelbliche 80%ige Säurelösung von Viskoser Konsistenz. Die Milchsäure wird aus

biologisch-enzymisch gewonnen. Sie wird im Gegensatz zu anderen Säuren wie Weinsäure,

Zitronensäure, Apfelsäure nicht mehr weiter in den Getränken abgebaut und kann daher

als "Endgültige" Säure betrachtet werden. Die Säure ist gut verträglich,

doch Überdosierungen sollte man aus geschmacklichen Gründen vermeiden. Wenn die

Mostmilchsäure dennoch durch andere Säuren ersetzt werden soll, dann muß die Menge

angepaßt werden. In vielen Rezepten ist eine Alternative angegeben.

Kaliumpyrosulfit

Es wird in Pulver- oder Tablettenform angeboten.

Es handelt sich um das Salz der Schwefligen Säure K2S2O5,

einem in der häuslichen und Gewerblichen Umgebung durch nichts zu ersetzenden Stoff, der

die Funktion hat, unerwünschte Mikroorganismen in ihrer Entwicklung zu hemmen sowie

Farb-, Geruchs- und Geschmacksveränderungen zu unterbinden (Oxidationsschutz). Es wird

bei der Dosierung empfohlen nicht mehr als 1g auf 10 Liter Weinansatz zu verwenden, da

eine Überdosierung nicht nur schlecht schmeckt, sondern auch einen dicken Kopf bereitet.

Man gebraucht Kaliumpyrosulfit meist nur bei Früchten, die an Bodennähe wachsen, wie

z.B. Erdbeeren.

Bakterien und Sporen haben an diesen Pflanzen ein leichtes Spiel. Für den Gewerblichen

Winzer findet dieser Stoff keine Anwendung.

Antigeliermittel

Da viele Früchte, die man zu Wein verarbeiten kann, zum Gelieren

neigen, setzt man der Maische ( dem Früchtebrei also ) ein Antigeliermittel zu.

Bei Antigeliermittel handelt es sich um eine wasserklare bis hellbraune Flüssigkeit, in

deren Trägerstoff Wasser ein pektinspaltendes Enzym ( Pektinase ) gelöst ist. Dieses

Enzym ist ein Naturprodukt, es wird biologisch von Pilzen gewonnen und kommt auch beinahe

in allen Pflanzensäften vor. Leider ist das Enzym von Natur aus in Säften in zu geringer

Menge vorhanden bzw. wirkt bei der Maische zu langsam.

Überdosierungen sind nicht schädlich für Gesundheit und Wein, haben aber keinen

steigernden Effekt. Die Dosierung ist bei den meisten Rezepten angegeben. Trotzdem noch

einmal eine kleine Liste:

Dosierung von Antigel auf je 1kg Maische

| Trauben weiß, Sauerkirschen, Pfirsiche | 1,0 - 1,5g |

| Heidelbeeren, Johannisbeeren, Süßkirschen, Holunderbeeren | 1,5 - 2,0g |

| Brombeeren, Erdbeeren, Trauben rot, Schlehen | 2,0 - 2,5 |

| Johannisbeeren schwarz, Stachelbeeren, Pflaumen, Mirabellen, Zwetschgen | 2,5 - 3,0 |

Ich weiß was Sie jetzt denken....,

| doch bevor es endlich losgehen kann müssen wir noch auf die Behältnisse eingehen. |

Gärgefäße

Sauberkeit mal wieder oberstes Gebot! Reinigen muß man sie können. Absolut dicht abschließen müssen sie. Mit einem Gärverschluß verbinden muß man sie auch noch können. Und für diejenigen, die ihren Weinkeller schon voll haben (meist mit unnützen Dingen wie Fahrräder, Autos, Geburtstagsgeschenken), gilt in aller Regel: Auch voll müssen sie meist noch bewegt werden können (den Punkt unterschätzt man schnell).

| Klassisch

|

Der Glasballon mit Gummistopfen und Gäraufsatz.

Für Einsteiger und Nostalgiker genau das Richtige, denn man kann genau beobachten was

sich im Inneren abspielt. Wehrend des Ansatzes kommt es vor, daß man die Ballons

schwenken muß, über 50 l ist es mit der Nostalgie dann vorbei, für Anfänger sowieso zu

viel und wer bekommt den dann noch bewegt, wenn er gefüllt ist? Die Gefahr, daß er bei

ungeschickter Handhabung platzt ist nicht nur schade um die ganze Arbeit, sondern auch

gefährlich für den Herkules. Glasballons haben in der Normausführung nur eine kleine

Öffnung, so daß das Befüllen und Reinigen etwas umständlich ist.

|

| Etwas teurer

|

Kunststoffgärfässer mit Sperrhahn und großer Oberöffnung, was das Reinigen zu einem Kinderspiel macht. Sie sind sehr leicht und vertragen schon mal einen ungeschickten Stoß. Will man nach sehen was sich tut , muß er geöffnet werden. Kleinere kann man gut anpacken zum schwenken. Bei Großen wird er ebenfalls zum umrühren geöffnet. Praktisch ist der Sperrhahn, keine Schläuche, nur ein Dreh und man kann genießen. |

Der Anfänger ist im Allgemeinen mit einem 15 Liter und einem 10 Liter Ballon gut beraten.

Warum zwei?

Ganz einfach: Wenn ein Weinansatz für 10 Liter geplant ist, so muß der erste Ballon

Platz für die Gärung haben. Einen Steigraum von 10-20% bei einer Saftgärung und bei

einer Maischegärung sollten sogar bis 50% Raum für den bei der Gärung entstehenden

Schaum Platz vorhanden sein. In der zweiten Woche der Maischegärung kann es ganz schön

stürmisch im Ballon zu gehen. Mir ist es schon passiert, daß ein Ballon übergelaufen

ist oder der Gäraufsatz herunter fiel, weil zu wenig Platz vorhanden war. Eine schöne

Schweinerei ist das.

Nach dieser Erfahrung habe ich die Ballons wehrend der "Stürmischen Gärung"

immer in Wannen oder Kunststoffcontainer gestellt.

Man kann die stärke der Gärung aber auch kontrollieren. Wenn man die Ballons etwas kühler (nicht ZU kalt) stellt braucht die Hefe zwar länger, doch ist die Gärung auch etwas gleichmäßiger.

Den zweiten Ballon, also den kleineren, braucht man nach dem ersten Gärvorgang. Der, dann schon Federweißen wird in einen 10 Liter Ballon (bei 10 Liter Weinansatz) gefüllt, damit so wenig Luft wie möglich an den Wein herankommt. Füllt man die 10 Liter Wein in einen 15 Liter Ballon, so hat der Wein eine große Oberfläche im Ballon, die mit Luft in Verbindung steht. Das führt zur Oxidation des Weines.

Der Gäraufsatz

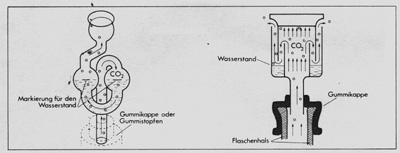

Ein wichtiges Utensil, weil beim Gären des Weines Kohlendioxydgas entweichen können muß und die Außenluft an den Gärenden Most nicht herankommen darf. Es gibt davon zwei verschiedene Formen:

|

Gäraufsätze mit Kautschukstopfen |

|

Der Linke Aufsatz im Bild ist der ältere und schönere von beiden. Es gibt die Ausführung in Glas und in Kunststoff, doch die Schweißnaht der Kunststoffaufsätze können Löcher haben und sind daher nicht zu empfehlen. Der Nachteil an der Form liegt in der Reinigung, da sie sehr gewunden sind kommt man nicht richtig hinein.

Der rechte Aufsatz ist der modernere. Nicht so schön, aber leicht zu reinigen. Hobby I für kleinere Ansätze und Hobby II für Ballons ab 20 Liter.

Beide Aufsätze können mit einer Gummikappe oder einem Gummistopfen verwendet werden. Da man die Kappen nur schwer von den Glasballons herunter bekommt und die Kunststoffässer ein Gewinde am oberen Verschluß haben, benutze ich ausschließlich die grauen Kautschuk Stopfen. Sie halten am längsten.

Der Aufsatz wird bis zur Marke mit Wasser gefüllt. Damit das

Wasser mit Bakterien verseucht wird ( z.B. Fruchtfliegen sterben darin ), kann man das

Wasser mit einwenig Kaliumpyrosulfit versetzten.

( Der Wasserstand im Bild rechts ist etwas zu niedrig dargestellt. So würde Luft von

Außen an den Wein gelangen und man hätte eine Menge Essigfliegen im Ballon, was

unweigerlich Essig statt Wein ergeben würde. )

Wie schon mal angemerkt, ist dies die "Ansetzen Seite".... also:

Im Grunde kommt eigentlich einfach alles zusammen in den Ballon und

wird vermengt.

Je nach Rezept sollte man als erstes den Zucker in dem Wasser (falls Wasser nötig) auflösen. Dies kann schon im Ballon geschehen. Da sich Zucker mit warmen Wasser besser auflöst, kann man auch warmes Wasser nehmen.

| !! Aber : | 1. | Vorsicht mit Glasballons, sie können bei zu großer Hitze platzen . |

| 2. | Die Hefe und auch die Früchte vertagen keine große Hitze !

Also erst wieder abkühlen lassen ! Hefe verträgt keine Temperaturen über 30 oC, sie würde absterben. |

Das Obst sollte gleich nach der Verarbeitung mit der (auch nur wenn im Rezept benötigt)

Mostmilchsäure versetzt werden, da einige Früchte an der Luft schnell braun werden. Es

kann auch das Antigel schon zu den Früchten untergemengt werden.

Früchte, Hefenährsalz, Zucker, Wasser, Kaliumpyrosulfit, Antigeliermittel in den

Ballon geben.

Hier sei wieder daran erinnert, daß der Ballon nur zu 50% gefüllt sein darf!

Gummistopfen drauf und alles gut schütteln. ( Der Gummistopfen hat ein Loch für den Gäraufsatz ! ZU HALTEN ! )

Stopfen wieder ab nehmen und die Hefe langsam hinein geben. Stopfen und den

Gäraufsatz (wichtig) aufsetzen.

Ich lasse den Ballon dann Ersteinmahl für zwei Tage stehen, damit sich die Hefe etwas

konzentriert an einer Stelle vermehren kann.

Nach meiner Methode schüttle ich den Ballon am zweiten Tag dann noch mal kräftig durch. Der Zucker ( falls s.o. nicht mit Wasser aufgelöst ) sackt nach unten und ist relativ fest. Nach ein paar Minuten Schütteln löst er sich aber langsam ab und auf.

Nicht vergessen: Beim schütteln immer den Gäraufsatz abnehmen und das Loch gut zu halten!

Man kann aber auch Die Hefe vorgären lassen und sie nach und nach in den Ballon zu

geben. Das hat den Vorteil, daß sie so ziemlich gleich anfängt zu gären und nicht erst

nach 2 - 4 Tagen, je nach Temperatur.

Und wenn man die Hefe nur schubweise hinzu gibt, kann man auch die "Stürmische

Gärung" gut kontrollieren.